監督はクールなモダン派といわれた中平康。映画テクニックを駆使したスピーディーなテンポと洗練されたタッチの技巧派監督といわれた。画面が突然ストップモーション(静止画)になったり、コマ送りを飛ばして時間経過を示すなどの編集効果が見られる。

・・・

そして、パパとの逢瀬はいつも月曜日だった。修によると「日曜日は家族デーで、日曜は家族と過ごすもの」と、”日曜はダメよ”といわれるのだった。「月曜日なら、私といてくれてもいいと思う」と決めると、修からは「ジジィを喜ばすことばかり考えている」と非難されるのだが。

ユカは母と共に小さいころから教会に通っており、ある時、母親の情事を見ているところを、牧師に見つかり「あれは、世の中で一番いけないことだ」ときつく言われていた。そのため、パトロンにも、恋人にもキスだけはさせなかった。

ユカがパパから聞されたのは、取り引きのため「外人船長と寝て欲しい」という願いだった。ユカはパパを喜ばすために、船長と寝る決心をした。

その決心を咎める修にユカはキスしても良いと告げる。

ユカを殴り出て行く修。ユカは幼い頃母親の情事を見ていたのを牧師に咎められたことを思い出すのだった。修が死んだ。外人船長に抗議するために船に乗り込もうとして事故死したのだった。

埠頭の倉庫の横でユカはパパにダンスをしようという。その時に、パパがふらついて海に落ちてしまうが、ユカは、それを眺めるだけで、助けようとはしない。パパは海の中に消えていく。そのあと何もなかったように歩いて街中に消えていくユカ。

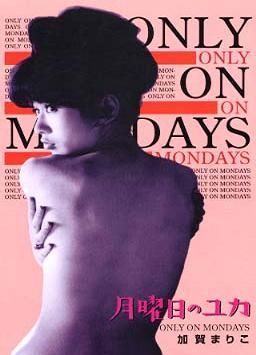

主人公の18歳のユカ(加賀まりこ)の母親を演じているのが北林谷栄で、この親にしてこの子ありで、母子2代にわたって、二号生活を当然のように受け継いでいる。母親同様、娘であるユカも、愛情と性の区別がついていないので、男にとっては大変都合のいい女という設定となっている。

パトロンに扮しているのが加藤武。老けメイクのいかにもいかつい田舎のおっさんという感じ。大金持ちのパトロンかというとそうでもない。毎月、ユカに手当を渡すが「家賃、食費、交通費、衛生費、食事代・・・」といいながら現金を渡すときに「これで財布がからっぽになちゃった」というのだ。

ユカはあまり教育を受けている風でもなく、天真爛漫だが、しっかり計算もしている。若い恋人と新居のアパートを借りて、新たなスタートを考えていた。アパートを借りるための資金として10万円くらいかかるだろうと修から言われていた。そこでパパから、船長と寝る条件として、10万円を要求していた。

主人公の加賀まりこがブリジット・バルドーか、あるいはイタリアのアンニュイ女優のモニカ・ヴィッティであってもおかしくないような雰囲気の映像だった。

☆☆☆

「にほん映画村」に参加しています:ついでにクリック・ポン♪。