16ミリフイルム上映。

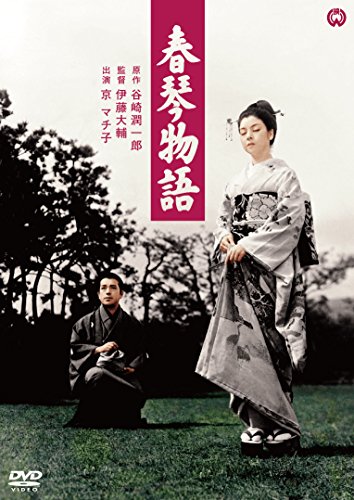

盲目の三味線奏者・春琴に丁稚の佐助が献身的に仕えていく物語。

・・・

大阪の道修町にある鵙屋は、数ある薬問屋の中でも、名の聞えた老舗だった。

少年時代から仕えてきた佐助(花柳喜章)はお琴(京マチ子)の唯一人のお気に入りであり、彼女は佐助以外の誰もが身の廻りの世話をすることを喜ばなかった。佐助も真心こめてお琴に仕えたが、何時も彼女が音曲の稽古をするのに耳を傾け、自己の給金を貯めて三味線を買い、音を立てずに手つきだけで秘かに練習するようになっていた。

それに感ずいてお琴は佐助に弾かせてみるが、その才能を認めて二人は師弟の間柄になった。お琴は常に佐助を召使いとして扱っていたが、心の中では彼に愛情を抱いており、遂に佐助の子をはらむようになった。

生れた子は間もなく死んだが、依然として主従の間柄だった二人の愛はゆるがぬものとなっていた。お琴は師匠春松の名をもらって春琴と名乗ったが、一方鵙屋の店では商いも不振に陥り、かつ主人も亡くなったので、春琴は佐助と二人で淀屋橋に住まい、生活を立てるために琴の教授をすることになった。

ある夜、彼の寝室に忍び入る一人の曲者があり、身を避ける拍子に鉄瓶の湯が彼女の顔にかかった。醜くなった顔を歎き悲しみ、決して自分の顔を見てくれるなと頼む春琴の言葉を守るために、佐助は自己の両眼に針をつきさして失明した。今や孤独の二人の心はこうして永久に結ばれることになったのだった。

・・・

鬼気迫るとは、このことか。

お琴(京マチ子)が、醜くなった顔を佐助にだけは見せたくないと言うので、佐助が決意するシーンは、「やめてくれ」と叫びたくなり震えるほど鬼気迫るシーンだった。針山を前に座っている佐助が真横からカメラで捉えられ、その背景には、上方の小窓から洩れる光に照らし出された靄(もや)が立ち上っている。

ここでわずかな間、佐助は逡巡してしまうが、後ろの靄(もや)がしだいにわずかながらも強い調子に見えだしはじめて、画面に異様な雰囲気が漂ってくる。そして鮮烈なカットバックが入り、針山、さらには針を手指でしっかり持つところ、と徐々にその決行へと近づいていく緊迫感がすさまじい。目を背けたくなるほどのシーンだった。

そして、お琴が、佐助の異変に気づいたときに「佐助、佐助どうした」と叫んで呼び寄せるが、佐助も盲目となっていて、二人の手がすれ違って、なかな手がつかめないところも胸に迫る。佐助が「もう私にも、お琴さまのお顔は見えません」というと「うれしい」とお琴は言うのだ。

杉村春子は、琴のお師匠の弟子として7年間も習ってきて、師匠がお琴を後継者に選んだことに対して激高するなど、不満を爆発させる、その俗物ぶりもすごかった。「どうせ、私は器量なしですよ」と自嘲気味に言うのだが・・・。

「春琴抄」はこれまでに6度映画化されている。

☆☆☆☆

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

「にほん映画村」に参加しています:ついでにクリック・ポン♪。