ベルイマンの作品では、劇場で1970年代にリバイバルで「野いちご」「処女の泉」などを見たが、モノクロ映像のコントラストなど映像面が印象的で、メッセージも比較的わかりやすかったという記憶がある。世界の巨匠の一人と言われるベルイマンの作品は、映画学科の学生などが、取り組みそうな、一筋縄ではいかない作品のようだ。

では、「第七の封印」はどうか。その”封印”を開いてみると・・・。

・・・

映画は、まず暗雲立ち込める空に、一羽のカラスのような鳥が羽を開いたシルエットが映し出される。静止しているようにも見える。なにかの暗示なのか。

そして、ナレーションが続く。

それは「子羊が第七の封印を解いた時 およそ半時間のあいだ 天に静けさがあった。七つのラッパを持った七人の御使いがラッパを吹く用意をした」・・・だった。

なんのことかわからないが、場面は、海岸の風景。

2人の騎士らしき男と2頭の馬がいた。ひとりの騎士の男は、祈りを捧げるような仕草をしていた。

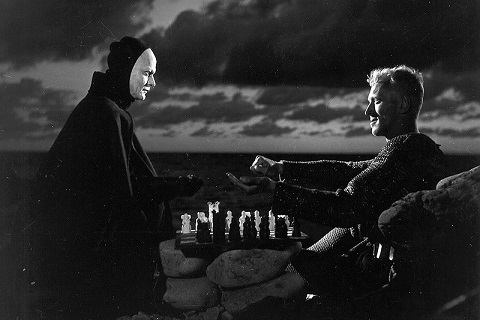

砂浜にチェスの盤がある。白い仮面のような男が現れ、騎士は、白い男に尋ねる。

「お前はだれだ?」と。すると返ってきた言葉は「死だ(=死神)」だった。騎士は、その死神にチェスの挑戦を挑む。

舞台は疫病(ペスト)が流行し、魔女裁判が横行していた、恐怖と狂気に彩られた中世のヨーロッパ。このあたりの歴史的、宗教的な背景などがわからないので、なかなか理解できないところだ。

10年にも渡る無益な十字軍の遠征から帰国した主人公の騎士アントニウス (マックス・フォンシドー) 。 そこで彼が見たのは黒死病に蹂躙される祖国と、神に救いを求め惑乱する哀れな民衆の姿。アントニウスが、祖国のスウェーデンに向かって旅をしていく途上の荒涼とした海辺で、騎士は死神と出会ったのだった。

その死神が、「お前の寿命がここで尽きようとしている」と言われたことを受けて、

まだ死にたくないと思ったアントニウスは、命の延命を賭けて、死神にチェスを挑んだのだった。

まだ死にたくないと思ったアントニウスは、命の延命を賭けて、死神にチェスを挑んだのだった。

海岸にすっくと立つ、黒衣の死神。顔の部分が仮面のように見えたが、白骨のように白く輝いている顔だった。死神が、白と黒に色分けられたチェス盤の前に座る。死神が手にしたのは黒いコマ。アントニウスが操るのは白いコマ。

盤状で繰り広げられる黒と白のせめぎ合いは、同時に、死の影が濃さを増すのか、生の力が盛り返すのかという、人間の「生命力」のアナロジー(類推)ともなっている。

騎士アントニウスが自分の延命を願うのは、死の恐怖から逃れるためではなく、「神がなぜ沈黙しているのか」の理由を知りたかったからのようだ。

彼が死を賭して戦った聖地エルサレムでは、無意味な殺戮がたくさん行われ、十字軍の掲げた理想とはほど遠い、私利私欲にまみれた略奪が横行していた。

ヨーロッパに戻れば、今度は疫病によって、罪もない人々が大量に死んでいく (ヨーロッパの全人口の1/3がペストで死んだといわれる)。この悲惨な人間界の状況は、はたして神が望んだものか? 神が与えた試練か?その答えが得られぬうちは、騎士は、死ぬことはできない、と思っていたようだ。

そのため、騎士は「悪魔と通じた」という理由で火刑に処せられる少女にも近づいていき問いかける。「教えてくれ。悪魔はどこにいる? 悪魔なら神の居所を知っているはずだ。悪魔はどこにいる?」

この問には、誰も答えられない。火刑に処せられる少女(魔女)に分かるはずもなく、死神ですら答に窮してしまうのだった。

盤状で繰り広げられる黒と白のせめぎ合いは、同時に、死の影が濃さを増すのか、生の力が盛り返すのかという、人間の「生命力」のアナロジー(類推)ともなっている。

騎士アントニウスが自分の延命を願うのは、死の恐怖から逃れるためではなく、「神がなぜ沈黙しているのか」の理由を知りたかったからのようだ。

彼が死を賭して戦った聖地エルサレムでは、無意味な殺戮がたくさん行われ、十字軍の掲げた理想とはほど遠い、私利私欲にまみれた略奪が横行していた。

ヨーロッパに戻れば、今度は疫病によって、罪もない人々が大量に死んでいく (ヨーロッパの全人口の1/3がペストで死んだといわれる)。この悲惨な人間界の状況は、はたして神が望んだものか? 神が与えた試練か?その答えが得られぬうちは、騎士は、死ぬことはできない、と思っていたようだ。

そのため、騎士は「悪魔と通じた」という理由で火刑に処せられる少女にも近づいていき問いかける。「教えてくれ。悪魔はどこにいる? 悪魔なら神の居所を知っているはずだ。悪魔はどこにいる?」

この問には、誰も答えられない。火刑に処せられる少女(魔女)に分かるはずもなく、死神ですら答に窮してしまうのだった。

騎士アントニウスは、自分に問いかける。

「知りたい。”保証”(ギラャンティ)を信じられないものが、神を信じることができようか。顔を見せ、手を差しのべる神が欲しい。 全てが無と知りつつ生き続けるのは・・・。 畏(おそ)れが形になったものが神と呼ぶのか」と。

彼らは、自分の体を傷つけることによって罪をあがない、世界が終末を迎えたときに、神の許しを得ようとしていたのだとベルイマンは考えたようだ。

当時の人々の多くは、「終末だ」と厭世的になっていたが、騎士アントニウスは「時代遅れの妄言」と見ていた。とくに「愛は疫病の中でも一番厄介だ。そんなもので死ぬな」と言うセリフもあった。

一方、狂信者たちの行列を目にした庶民は、彼らの信仰心に畏怖を感じて涙を流したすぐ後にも、旅芸人たちの余興に、たわいもなく笑い転げる。

最後のシーンでは、顔は見せないが、騎士や道化師一家の前に「神」らしき影の存在が現れる。

騎士アントニウスは「こんにちは、閣下」と話すと、「神」の方を見て目を輝かせる女もいた。「騎士の妻カーリンです。私たちの館へようこそ」「私は鍛冶屋で、腕は自信があります。家内のリーサです」「(神よ)どうか我らに恵みを。神の姿を知らずおののく我らに・・・」

ラストは、騎士やその従者、途中で知り合った同行者たちが、死神に手を引かれたまま、丘の上を踊りながら去っていくという映像で終わる。

神の存否を問い続けた騎士アントニウスの姿に、ヨーロッパ知識階級の寓意を読み取ることが可能だという意見もあるようだ。

マックス・フォン・シドーがまだ(撮影時26歳くらい)若いと思うが重厚な演技を見せている。この映画で一躍広く知られるようになったが、マックス・フォン・シドーといえば、その後「エクソシスト」(1973)のメリル神父役や、「コンドル」(1975)の殺し屋などが印象に残るが、近年では、「ものすごくうるさくて、ありえないほど近い」(2012)で賃貸人を演じていた。現在86歳で、俳優としては最古参に属するが、映画界の至宝の一人だ。

あらゆるところで引き合いにも出され、後の映画界にも大きな影響を与えたと言われる「第七の封印」は、こんな映画だったのか、とわかっただけでも価値があった(封印を解いてよかった。)

☆☆☆

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

「にほん映画村」に参加しています:ついでにクリック・ポン♪。